标题: MQ-3酒精传感器原理单片机源码原理图与资料下载 [打印本页]

作者: 一颗星 时间: 2018-3-29 10:29

标题: MQ-3酒精传感器原理单片机源码原理图与资料下载

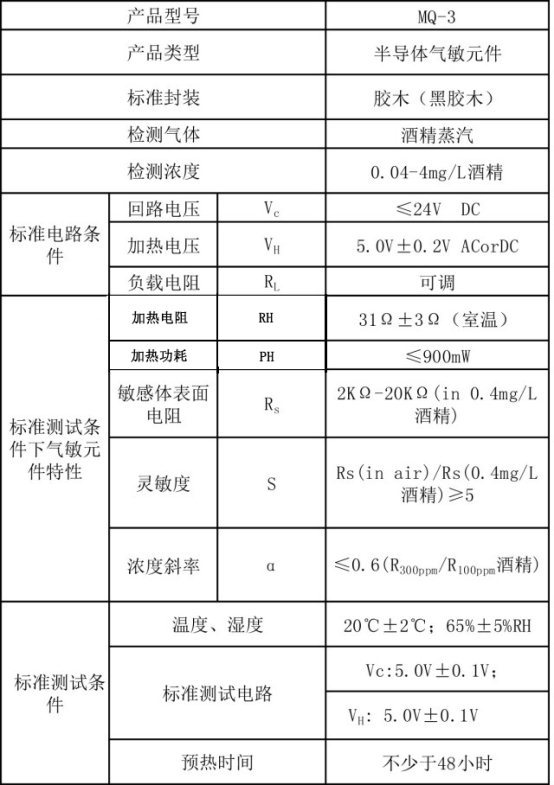

本文介绍酒精传感器使用方法

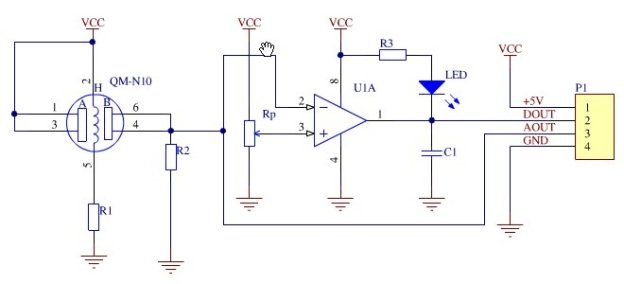

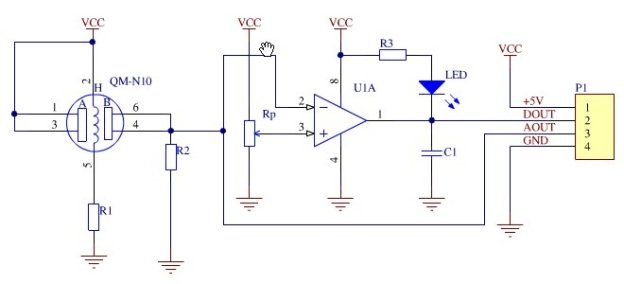

工作原理图:

简要说明:

一、 尺寸:32mm X22mm X27mm 长X宽X高

二、 主要芯片:LM393、ZYMQ-3气体传感器

三、 工作电压:直流5伏

四、 特点:

1、具有信号输出指示。

2、双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出)

3、TTL输出有效信号为低电平。(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机)

4、模拟量输出0~5V电压,浓度越高电压越高。

5、对乙醇蒸汽具有很高的灵敏度和良好的选择性。

6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性

7、快速的响应恢复特性

五、应用:

用于机动车驾驶人员及其他严禁酒后作业人员的现场检测,也用于其他场所乙醇蒸汽的检测

【测试程序】

实现功能:

1、 当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平

- /********************************************************************

- 汇诚科技

- 实现功能:此版配套测试程序

- 使用芯片:AT89S52

- 晶振:11.0592MHZ

- 波特率:9600

- 编译环境:Keil

- /********************************************************************

- 说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平

- *********************************************************************/

- #include<reg52.h> //库文件

- #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型

- #define uint unsigned int //宏定义无符号整型

- /********************************************************************

- I/O定义

- *********************************************************************/

- sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位 (即P1.0)为指示端

- sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位 (即P2.0)为传感器的输入端

- /********************************************************************

- 延时函数

- *********************************************************************/

- void delay()//延时程序

- {

- uchar m,n,s;

- for(m=20;m>0;m--)

- for(n=20;n>0;n--)

- for(s=248;s>0;s--);

- }

- /********************************************************************

- 主函数

- *********************************************************************/

- void main()

- {

- while(1) //无限循环

- {

- LED=1; //熄灭P1.0口灯

- if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时 ,执行条件函数

- {

- delay();//延时抗干扰

- if(DOUT==0)//确定 浓度高于设定值时 ,执行条件函数

- {

- LED=0; //点亮P1.0口灯

- }

- }

- }

- }

- /********************************************************************

结束

完整的Word格式文档51黑下载地址:

作者: 11lyygtfb 时间: 2019-12-26 11:17

报警阈值

作者: ffm 时间: 2021-3-20 20:46

求酒精浓度传感器电压和浓度之间的算法

作者: bklbxnbjz 时间: 2021-6-24 21:27

有点简单,不是很全啊。

作者: tppppppp 时间: 2021-12-18 16:05

同求,有了可以告知一声嘛

| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |

Powered by Discuz! X3.1 |

【Realplay】MQ-3酒精传感器 乙醇 酒精传感器专用模块【特价】.doc

(871.5 KB, 下载次数: 104)

【Realplay】MQ-3酒精传感器 乙醇 酒精传感器专用模块【特价】.doc

(871.5 KB, 下载次数: 104)