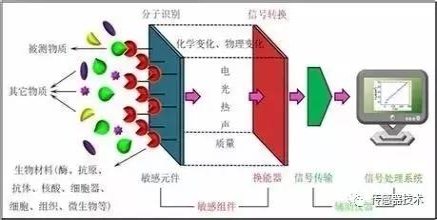

生物传感器简介生物传感器,是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感材料作识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)、适当的理化换能器(如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等等)及信号放大装置构成的分析工具或系统。生物传感器具有接受器与转换器的功能。

生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。在未来21世纪知识经济发展中,生物传感器技术必将是介于信息和生物技术之间的新增长点,在国民经济中的临床诊断、工业控制、食品和药物分析(包括生物药物研究开发)、环境保护以及生物技术、生物芯片等研究中有着广泛的应用前景。

1. 生物传感器的基本构成:

2.生物传感器的工作原理:- 将化学变化转换成电信号。(间接)

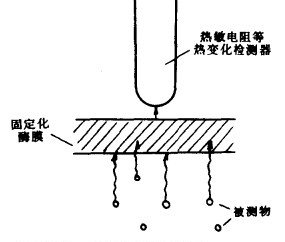

- 将热变化转换成电信号。(间接)

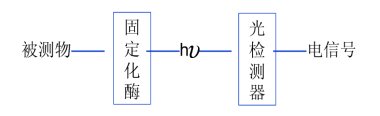

- 将光效应转换成电信号。(间接)

- 直按产生电信号。(直接)

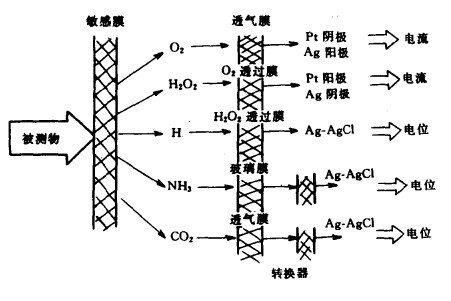

将化学变化转换成电信号的生物传感器

将热变化转换成电信号的生物传感器

将光效应转换成电信号的生物传感器

直按产生电信号的生物传感器

3.生物传感器的分类:生物传感器主要有下面三种分类命名方式:

1.根据生物传感器中分子识别元件即敏感元件可分为五类:酶传感器,微生物传感器,细胞传感器,组织传感器和免疫传感器。显而易见,所应用的敏感材料依次为酶、微生物个体、细胞器、动植物组织、抗原和抗体。

2.根据生物传感器的换能器即信号转换器分类有:生物电极传感器,半导体生物传感器,光生物传感器,热生物传感器,压电晶体生物传感器等,换能器依次为电化学电极、半导体、光电转换器、热敏电阻、压电晶体等。

3.以被测目标与分子识别元件的相互作用方式进行分类有生物亲合型生物传感器。

三种分类方法之间实际互相交叉使用。

4.生物传感器的固定方法(生物工程中使用):

物理方法:夹心法,吸附法,包埋法

化学方法:共价连接法,交联法

随着半导体生物传感器的发展,出现了集成电路工艺制膜技术如光平板印刷法,喷射法

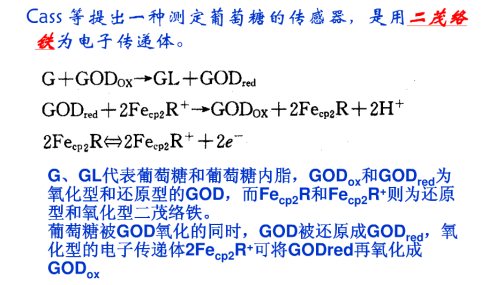

- 酶传感器:酶传感器是生物传感器的一种,是利用生化反应所产生的或消耗的物质的量,通过电化学装置转换成电信号,进而选择性地测定出某种成分的器件。

- 电化学装置转换成电信号的方式有电位法和电流法两种:电位法是指根据各种离子在感应膜上产生的电位,进一步显示出参与反应的各种离子浓度的方法,所需元件有氨电极、氢电极和二氧化碳电极等。电流法是指通过电极活性物质(如某些离子)的正负电极处发生化学反应所产生的电流值来检测被测物质浓度的方法,所需元件有氧电极、过氧化氢电极等。

- 微生物传感器:免疫传感器:免疫传感器作为一种新兴的生物传感器中,以其鉴定物质的高度特异性、敏感性和稳定性受到青睐 ,它的问世使传统的免疫分析发生了很大的变化。它将传统的免疫测试和生物传感技术融为一体,集两者的诸多优点于一身,不仅减少了分析时间、提高了灵敏度和测试精度,也使得测定过程变得简单,易于实现自动化,有着广阔的应用前景。随着生物工程技术的发展 ,已经研制出能对各种微生物、细胞表面抗原或各种蛋白质抗原分泌单克隆抗体的融合细胞 ,由这些细胞产生的单克隆抗体,已广泛进入生物学及其他领域。随着杂交瘤(hybrido2ma)技术的发展,使得各种化合物都可能产生相应的抗体。这将会使免疫测试有更加广泛的应用前景。

- 半导体生物传感器:在生物分子检测领域,酶电极传感器是最早研制成功并广泛应用于谷氨酸、血糖、尿素、蛋白质等物质快速检测的一种传感器。随着科技的进步,利用半导体电子器件的电学性能对外加电场变化非常灵敏的特性,研究人员构建了不同结构的半导体场效应晶体管,分别实现了对不同生物分子的高灵敏、高选择性和快速响应的电子识别。常见的半导体生物传感器依据构建的材料可分为硅纳米线、碳纳米管、石墨烯以及氧化锌等半导体电子器件,而无论是哪种材料的传感器均能够实现对DNA、蛋白质、葡萄糖及核酸等生物分子的高灵敏检测。

6.生物传感器的应用及发展:生物传感器具有检测灵敏度高、快速、低成本、操作简单等特点,经过几十年的研究与发展,已经将生物传感技术与多种技术相交叉结合,在环境监测领域中也越来越得到人们的重视。相信在不久的未来,生物传感技术在临床研究、食品分析、环境监测等领域的发展趋势必将由单一功能向多功能发展,加速向微型化、智能化、集成化方向发展,并在相应的研究领域发挥更大的作用。1、开发新型传感器

新型传感器,大致应包括:①采用新原理;②填补传感器空白;③仿生传感器等诸方面。它们之间是互相联系的。传感器的工作机理是基于各种效应和定律,由此启发人们进一步探索具有新效应的敏感功能材料,并以此研制出具有新原理的新型物性型传感器件,这是发展高性能、多功能、低成本和小型化传感器的重要途径。结构型传感器发展得较早,目前日趋成熟。结构型传感器,一般说它的结构复杂,体积偏大,价格偏高。物性型传感器大致与之相反,具有不少诱人的优点,加之过去发展也不够。世界各国都在物性型传感器方面投入大量人力、物力加强研究,从而使它成为一个值得注意的发展动向。其中利用量子力学诸效应研制的低灵敏阈传感器,用来检测微弱的信号,是发展新动向之一。

2、集成化、多功能化、智能化

传感器集成化包括两种定义,一是同一功能的多元件并列化,即将同一类型的单个传感元件用集成工艺在同一平面上排列起来,排成1维的为线性传感器,CCD图象传感器就属于这种情况。集成化的另一个定义是多功能一体化,即将传感器与放大、运算以及温度补偿等环节一体化,组装成一个器件。

随着集成化技术的发展,各类混合集成和单片集成式压力传感器相继出现,有的已经成为商品。集成化压力传感器有压阻式、电容式、等类型,其中压阻式集成化传感器发展快、应用广。

传感器的多功能化也是其发展方向之一。所谓多功能化的典型实例,美国某大学传感器研究发展中心研制的单片硅多维力传感器可以同时测量3个线速度、3个离心加速度(角速度)和3个角加速度。主要元件是由4个正确设计安装在一个基板上的悬臂梁组成的单片硅结构,9个正确布置在各个悬臂梁上的压阻敏感元件。多功能化不仅可以降低生产成本,减小体积,而且可以有效的提高传感器的稳定性、可靠性等性能指标。

把多个功能不同的传感元件集成在一起,除可同时进行多种参数的测量外,还可对这些参数的测量结果进行综合处理和评价,可反映出被测系统的整体状态。由上还可以看出,集成化对固态传感器带来了许多新的机会,同时它也是多功能化的基础。

传感器与微处理机相结合,使之不仅具有检测功能,还具有信息处理、逻辑判断、自诊断、以及“思维”等人工智能,就称之为传感器的智能化。借助于半导体集成化技术把传感器部分与信号预处理电路、输入输出接口、微处理器等制作在同一块芯片上,即成为大规模集成智能传感器。可以说智能传感器是传感器技术与大规模集成电路技术相结合的产物,它的实现将取决于传感技术与半导体集成化工艺水平的提高与发展。这类传感器具有多能、高性能、体积小、适宜大批量生产和使用方便等优点,可以肯定地说,是传感器重要的方向之一。

3、新材料开发

传感器材料是传感器技术的重要基础,是传感器技术升级的重要支撑。随着材料科学的进步,传感器技术日臻成熟,其种类越来越多,除了早期使用的半导体材料、陶瓷材料以外,光导纤维以及超导材料的开发,为传感器的发展提供了物质基础。例如,根据以硅为基体的许多半导体材料易于微型化、集成化、多功能化、智能化,以及半导体光热探测器具有灵敏度高、精度高、非接触性等特点,发展红外传感器、激光传感器、光纤传感器等现代传感器;在敏感材料中,陶瓷材料、有机材料发展很快,可采用不同的配方混合原料,在精密调配化学成分的基础上,经过高精度成型烧结,得到对某一种或某几种气体具有识别功能的敏感材料,用于制成新型气体传感器。此外,高分子有机敏感材料,是近几年人们极为关注的具有应用潜力的新型敏感材料,可制成热敏、光敏、气敏、湿敏、力敏、离子敏和生物敏等传感器。传感器技术的不断发展,也促进了更新型材料的开发,如纳米材料等。美国NRC公司已开发出纳米ZrO2气体传感器,控制机动车辆尾气的排放,对净化环境效果很好,应用前景比较广阔。由于采用纳米材料制作的传感器,具有庞大的界面,能提供大量的气体通道,而且导通电阻很小,有利于传感器向微型化发展,随着科学技术的不断进步将有更多的新型材料诞生。

6. 自我小结: 通过对于生物传感器的资料的查找与理解,我学到了很多知识,也发现原来在我们平时的日常生活中已经有很多关于生物传感器的应用,也有了对于学习传感器的兴趣,希望在更远的将来会有越来越多的传感器被发明出来并且应用到人们的生活中,同时生物传感技术在临床研究、食品分析、环境监测等领域的发展趋势必将由单一功能向多功能发展,加速向微型化、智能化、集成化方向发展,并在相应的研究领域发挥更大的作用。